Testo e Foto di Donatello Urbani

Un progetto ampiamente condivisibile questo attuato dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma : far rivivere l’arazzeria Barberini, una delle più prestigiose al mondo, attraverso la mostra: “Glorie di carta. Il disegno degli arazzi Barberini”, a cura di Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, dedicata all’esposizione dei cartoni preparatori delle più importanti serie di arazzi realizzate dalla fabbrica impiantata a Roma nel 1627 dalla famiglia Barberini. Il percorso espositivo, allestito fino al al 22 aprile 2018 in una sala della Pinacoteca di Arte Antica di Palazzo Barberini, mostra tre cartoni preparatori, ciascuno appartenente a uno dei cicli che ritraggono le Storie di Costantino, la Vita di Cristo e le Storie di Urbano VIII. Le serie prescelte sono le più importanti delle sette volute dal Cardinal Francesco e prodotte dall’arazzeria Barberini, lungo un arco di circa cinquant’anni di attività.

Pietro Berrettini detto Da Cortona: “Ritratto di Papa Urbano VIII” – 1627. Maffeo Berberini. Olio su tela. Collezione Musei Capitolini.

Pietro Berrettini detto Da Cortona: “Ritratto di Papa Urbano VIII” – 1627. Maffeo Berberini. Olio su tela. Collezione Musei Capitolini.

“I cartoni, che escono per la prima volta dai depositi dopo vent’anni,“ scrivono i curatori, “costituiscono un’occasione irripetibile per conoscere una delle più fastose committenze della famiglia, ancora poco nota al grande pubblico. Sebbene la tecnica della tessitura ad arazzo abbia origini antichissime, nel Seicento divenne strumento di ostentazione dello status sociale delle famiglie altolocate: possedere un’arazzeria era segnale di grande prestigio e ricchezza. Grandi pittori e artisti dell’epoca erano chiamati a dipingere il disegno preparatorio dell’arazzo: è il caso del ciclo con le Storie di Costantino, alla cui intera ideazione sovrintese Pietro da Cortona”.

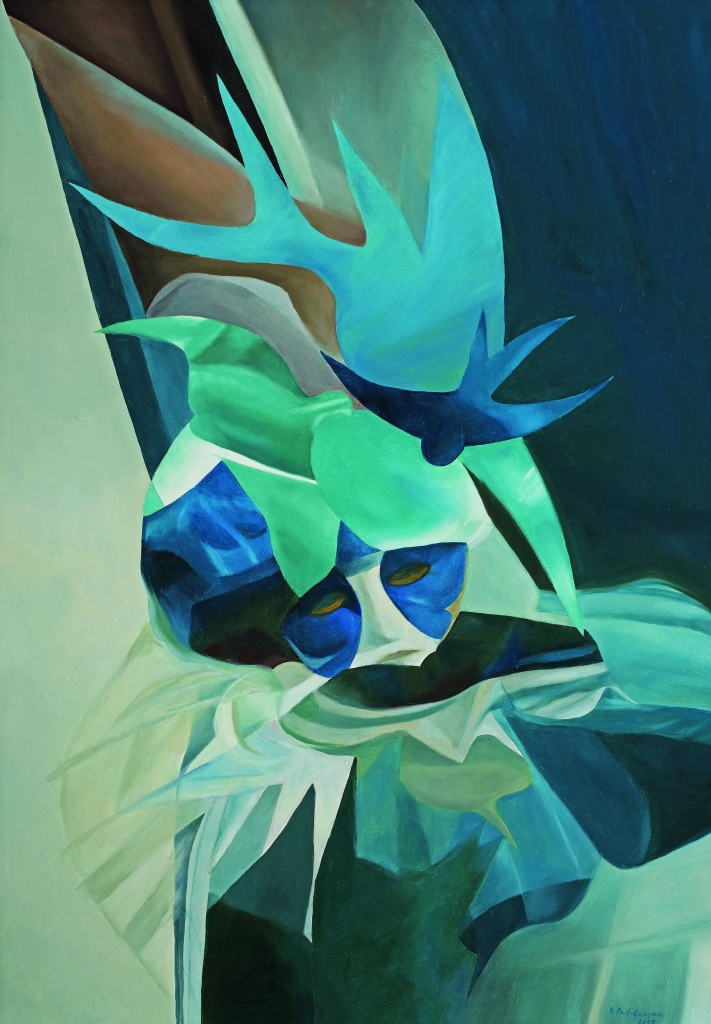

Pietro da Cortona (1596-1669), “Costantino abbatte gli idoli”. Appartiene alla serie con le Storie di Costantino, il più prestigioso ciclo messo in produzione dall’arazzeria.

Pietro da Cortona (1596-1669), “Costantino abbatte gli idoli”. Appartiene alla serie con le Storie di Costantino, il più prestigioso ciclo messo in produzione dall’arazzeria.

La serie della Vita di Cristo (composta di 12 grandiosi arazzi, di cui le Gallerie Nazionali Barberini Corsini posseggono ben 8 cartoni) è opera di Giovan Francesco Romanelli. Di questa serie viene presentata in mostra per la prima volta “La Natività”.

Giovan Francesco Romanelli (1601-1662), “La Natività”. Fa parte della serie con la Vita di Cristo. Il monumentale progetto, avviato nel 1643, consta di 12 pezzi. Il ciclo della Vita di Cristo impegna l’arazzeria in anni difficili per i Barberini. Nel 1644 il nuovo Papa Innocenzo X Pamphilj, ostile alla famiglia, avvia un’inchiesta sulla condotta del defunto Urbano VIII e dei nipoti, accusati di aver sottratto denari all’erario pontificio per scopi privati. I Barberini sono costretti ad abbandonare Roma. Forse anche per questo la realizzazione si protrae a lungo. Molto probabilmente, il Cardinal Francesco affida il ciclo delle dodici storie di Cristo a Giovanni Francesco Romanelli sulla scorta del successo del suo precedente impegno per i Dossali della Cappella Sistina. Il pittore viterbese, cresciuto all’ombra del maestro Pietro da Cortona, ottiene finalmente la sua emancipazione, il suo riscatto. Dei dodici arazzi, attualmente nella cattedrale di Saint John the Divine di New York, si conservano a Palazzo Barberini otto cartoni.

Giovan Francesco Romanelli (1601-1662), “La Natività”. Fa parte della serie con la Vita di Cristo. Il monumentale progetto, avviato nel 1643, consta di 12 pezzi. Il ciclo della Vita di Cristo impegna l’arazzeria in anni difficili per i Barberini. Nel 1644 il nuovo Papa Innocenzo X Pamphilj, ostile alla famiglia, avvia un’inchiesta sulla condotta del defunto Urbano VIII e dei nipoti, accusati di aver sottratto denari all’erario pontificio per scopi privati. I Barberini sono costretti ad abbandonare Roma. Forse anche per questo la realizzazione si protrae a lungo. Molto probabilmente, il Cardinal Francesco affida il ciclo delle dodici storie di Cristo a Giovanni Francesco Romanelli sulla scorta del successo del suo precedente impegno per i Dossali della Cappella Sistina. Il pittore viterbese, cresciuto all’ombra del maestro Pietro da Cortona, ottiene finalmente la sua emancipazione, il suo riscatto. Dei dodici arazzi, attualmente nella cattedrale di Saint John the Divine di New York, si conservano a Palazzo Barberini otto cartoni.

Il ciclo di arazzi con la Vita di Urbano VIII, progettato dalla scuola di Pietro da Cortona, era destinato a decorare il grande salone di Palazzo Barberini”.

Antonio Gherardi (1638-1702), Maffeo Barberini presiede i lavori di bonifica del Lago Trasimeno. Appartiene alla serie della Vita di Urbano VIII. È la serie più importante realizzata dall’arazzeria e, in assoluto, uno dei più notevoli cicli biografici del Seicento. La finalità panegirica è evidente: nei fatti prescelti per raccontare la vita di Urbano VIII, biografia e allegoria si sovrappongono. Il ciclo può considerarsi il completamento ideale dell’esaltazione del papa e della sua famiglia dipinta da Pietro da Cortona nel Trionfo della Divina Provvidenza (1632–1639). È infatti probabile che la collocazione prevista per il ciclo fossero proprio le pareti dello straordinario salone di Palazzo Barberini. Gli arazzi si trovano attualmente conservati nei depositi dei Musei Vaticani.

Antonio Gherardi (1638-1702), Maffeo Barberini presiede i lavori di bonifica del Lago Trasimeno. Appartiene alla serie della Vita di Urbano VIII. È la serie più importante realizzata dall’arazzeria e, in assoluto, uno dei più notevoli cicli biografici del Seicento. La finalità panegirica è evidente: nei fatti prescelti per raccontare la vita di Urbano VIII, biografia e allegoria si sovrappongono. Il ciclo può considerarsi il completamento ideale dell’esaltazione del papa e della sua famiglia dipinta da Pietro da Cortona nel Trionfo della Divina Provvidenza (1632–1639). È infatti probabile che la collocazione prevista per il ciclo fossero proprio le pareti dello straordinario salone di Palazzo Barberini. Gli arazzi si trovano attualmente conservati nei depositi dei Musei Vaticani.

Nel XVII secolo, collezionare arazzi era quasi d’obbligo per una famiglia che, come quella dei Barberini che ambiva a un prestigio internazionale, anche perché gli arazzi erano simboli di lusso, fasto e ricchezza ben più dei dipinti. Ma un conto era possedere arazzi, sia pure pregiati e in gran copia, altra cosa era possedere addirittura un’arazzeria di famiglia. E siccome i Barberini miravano in alto, e non badavano a spese, il Cardinal Francesco (1597-1679), nipote del Papa, decise di fondarne una ex novo a Roma, naturalmente a maggior gloria, e uso, della propria dinastia. L’occasione fu un regalo, che il cardinale, legato pontificio alla corte di Francia nel 1625, ricevette da Luigi XIII, come “ captatio benevolentiae” per compensare il parziale insuccesso della delicata missione diplomatica. Il gesto fu grandioso e insieme strategico: sette enormi arazzi, tessuti su disegni di Rubens, e dedicati alle Storie di Costantino l’imperatore che aveva abdicato al paganesimo per farsi cristiano e aveva ufficialmente concesso pieni diritti alla nuova Chiesa. Barberini accettò il dono, ma per completare la serie, secondo i propri interessi, preferì servirsi della manifattura romana da lui appena fondata nel 1627, e commissionò a Pietro da Cortona i cartoni sul cui modello tessere cinque nuovi pezzi. Se le arazzerie francesi facevano scuola – l’arazzo, dopo tutto, deve il suo nome alla citta di Arras, che fu a lungo centro di produzione “par excellence”, Roma poteva non essere da meno, se non altro nei disegni dei Barberini. L’arazzeria Barberini fu concepita e operò a immagine e somiglianza del suo fondatore: le serie prodotte riflettono totalmente il disegno politico e “mediatico” del Cardinal Francesco, al punto che, alla sua morte, la fabbrica cessò immediatamente di esistere. Per il suo progetto il cardinale ingaggiò numerosi specialisti: il primo responsabile della fabbrica fu il fiammingo Jacob van den Vliete, naturalizzato Giacomo della Riviera, che operò con i suoi collaboratori fino alla morte nel 1639. Il suo successore fu il genero Gasparo Rocci. Dal 1648, anno di morte del Rocci, la manifattura degli arazzi fu gestita da donne: Caterina della Riviera, rispettivamente figlia e moglie dell’artigiano fiammingo e del Rocci, e la sorella Maria Maddalena si successero nella guida dell’arazzeria fino al 1678. Un anno dopo, sotto la direzione di Anna Zampieri, l’arazzeria fu definitivamente chiusa. Francesco Barberini volle inoltre che le sedi dell’arazzeria non fossero troppo distanti dalle sue residenze abituali. I telai furono infatti allestiti prima a Palazzo Cesi e poi a Palazzo Rusticucci, entrambi vicini ai suoi appartamenti in Vaticano, quindi nel Casino Accoramboni – a un passo da Palazzo Barberini – e, infine, al vicolo dei Leutari, dove il cardinale teneva le sue carrozze, non lontano dal palazzo della Cancelleria, sede dei suoi uffici. Nei cinquant’anni di attività della bottega (1627-1679) furono realizzate sette importanti serie di arazzi, oltre a lavori minori. Pietro da Cortona, e dopo di lui Giovan Francesco Romanelli e Ciro Ferri, sovraintesero alla progettazione dei vari cicli, ma in larga parte i cartoni vennero materialmente eseguiti dai loro numerosi allievi. Di seguito una breve lista delle sette serie Barberini con gli autori dei cartoni:

I CASTELLI (1627–1630) 8 pezzi – Filippo d’Angeli e Francesco Mingucci

LE STORIE DI COSTANTINO (1630–1641)5 pezzi – Pietro da Cortona

I GIOCHI DI PUTTI (1637–1642) 8 pezzi – Giovan Francesco Romanelli

I DOSSALI PER LA CAPPELLA SISTINA (1635-1648) 4 pezzi – Pietro da Cortona e Giovan Francesco Romanelli

LA VITA DI CRISTO (1643–1656) 12 pezzi – Giovan Francesco Romanelli, Giuseppe Belloni, Paolo Spagna

LE STORIE DI APOLLO (1659–1663) 5 pezzi – Clemente Maioli

LA VITA DI URBANO VIII (1663–1679) 10 pezzi – Antonio Gherardi, Fabio Cristofani, Giacinto Camassei, Pietro Lucatelli.  Andrea Sacchi, Jan Miel e Antonio Gherardi: “Visita di Urbano VIII al Gesù” (1642-1643)

Andrea Sacchi, Jan Miel e Antonio Gherardi: “Visita di Urbano VIII al Gesù” (1642-1643)

Di grande interesse in mostra anche il “Ritratto di Urbano VIII” di Pietro da Cortona, in prestito dai Musei Capitolini, e la “Visita di Urbano VIII al Gesù” (1642-1643) di Andrea Sacchi, Jan Miel e Antonio Gherardi, esposta l’ultima volta negli anni Ottanta del Novecento, realizzato in occasione della partecipazione di Papa Barberini alle celebrazioni per il centenario della fondazione dell’Ordine dei Gesuiti, che completano in maniera esaustiva l’intero percorso espositivo.

Roma, Palazzo Barberini, Via delle Quattro Fontane, 13 fino al 22 aprile 2018 con orari: martedì / domenica 8.30 – 19.00. La biglietteria chiude alle 18.00. Giorni di chiusura: lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio. Costo del biglietto d’ingresso: intero 12,00 € – ridotto 6 €. Gratuità come previste dalla legge. Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 10 giorni in entrambe le sedi del Museo di Palazzo Barberini e della Galleria Corsini. Informazioni: telefoniche 06-4824184- e.mail: Gan-aar@beniculturali.it

Cristo Patocratore raffigurato nel catino absidale della chiesa dedicata a Sant’Anselmo già facente parte del Convento in Campo Marzio delle Monache Benedettine giunte dall’oriente a Roma a seguito della campagna iconoclasta promossa dall’imperatore bizantino Leone III^ Isaurico

Cristo Patocratore raffigurato nel catino absidale della chiesa dedicata a Sant’Anselmo già facente parte del Convento in Campo Marzio delle Monache Benedettine giunte dall’oriente a Roma a seguito della campagna iconoclasta promossa dall’imperatore bizantino Leone III^ Isaurico