Donatello Urbani

Nelle Sacre Scritture occidentali sia il mare che l’acqua, in generale, sono considerati depositari del male e fonti di pericolo. A queste tesi si contrappone, restando sempre in occidente, la teoria laica dei sogni di Freud, dove l’acqua, il più onirico dei liquidi, ha un ruolo essenziale. Cadere nell’acqua, o uscirne, simboleggia la nascita, mentre il mare con la sua vastità rappresenta l’inconscio. Percependo nel mare una metafora dell’inconscio, la psicanalisi afferma quello che molti hanno già intuito naturalmente: il mare è un riflesso del mondo.

Katsushika Hokusai: “La [grande] onda presso la costa di Kanagawa”, dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji, 1830-1832 circa. Silografia policroma. Kawasaki Isago no Sato Museum

Katsushika Hokusai: “La [grande] onda presso la costa di Kanagawa”, dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji, 1830-1832 circa. Silografia policroma. Kawasaki Isago no Sato Museum

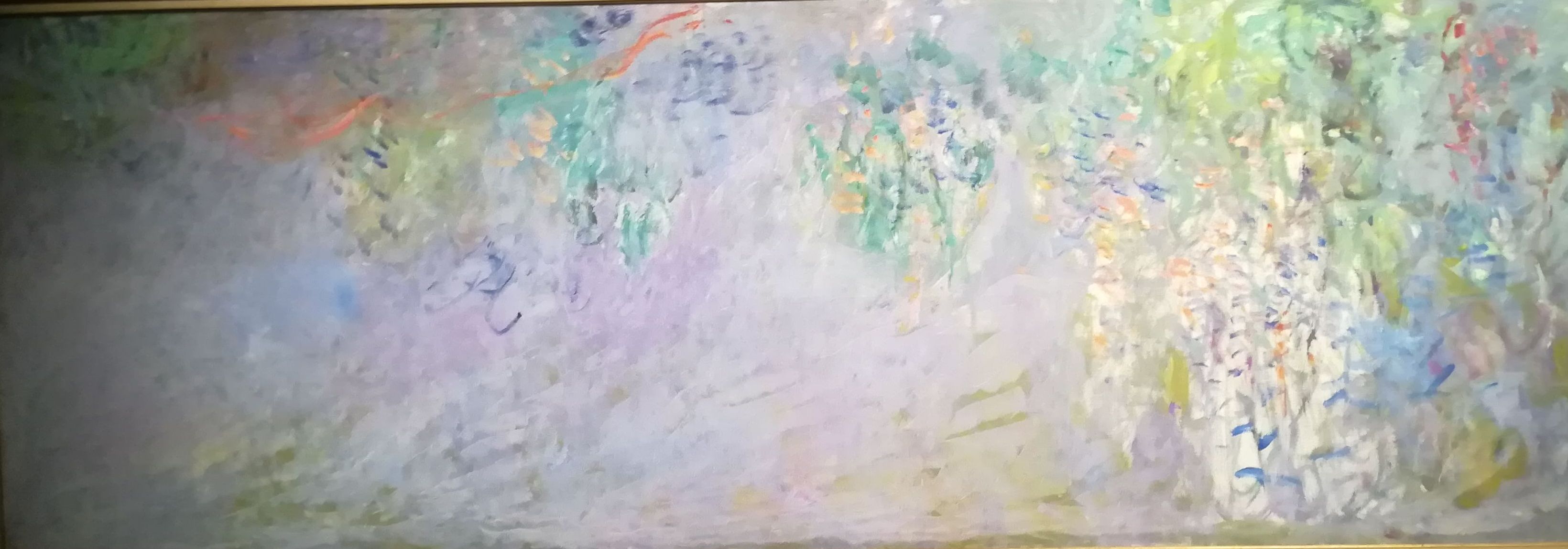

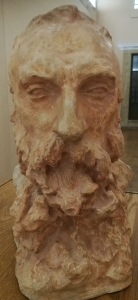

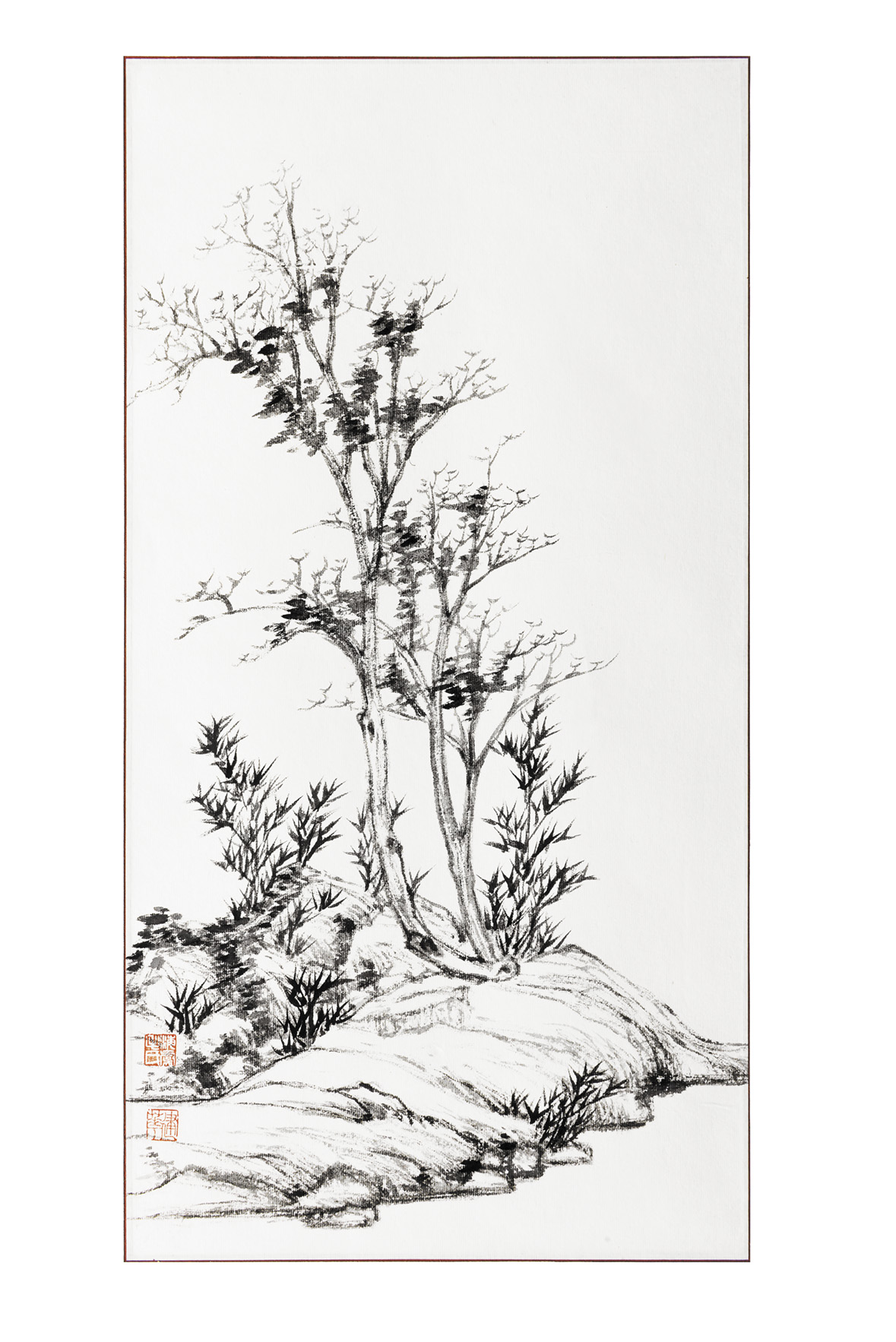

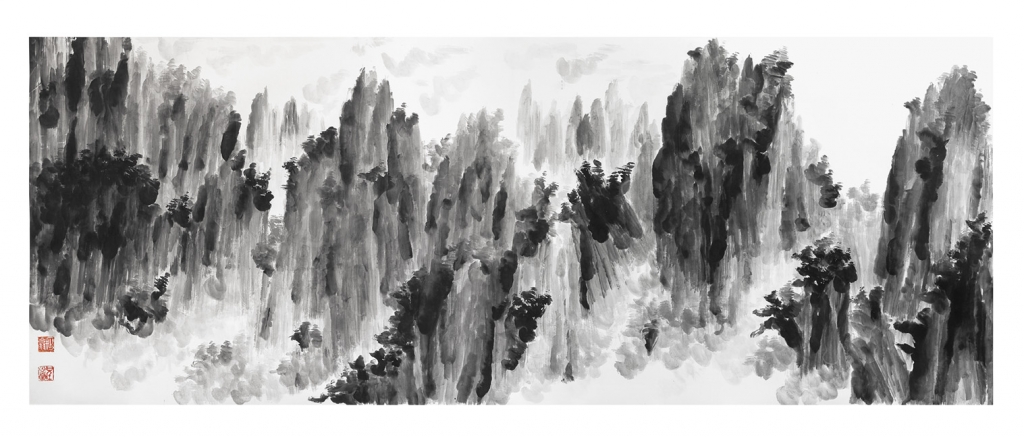

La mostra allestita all’Ara Pacis con circa duecento opere ukiyoe – letteralmente “immagini del Mondo Fluttuante – ha come riferimento simbolico, la “Grande Onda”, opera realizzata da Katsushika Hokusai (1760-1849), maestro indiscusso dell’ukiyoe, che insieme alla grande forza sprigionata e la potenza protesa verso il cielo ci presenta, quasi in contrapposizione, il paesaggio idilliaco del monte Fuji. Questa opera ebbe notevole successo in occidente, testimoniato sia da una grande diffusione con numerose riproduzioni, che dall’influenza esercitata sugli artisti parigini di fine Ottocento, tra i quali Manet, Toulouse Lautrec, Van Gogh e Monet e tutti gli altri che insieme diedero vita al movimento del “Japonisme”. Indubbiamente la Grande Onda, così come quelle che ad essa trassero ispirazione, tutte con soggetti marini o comunque acquatici, trovarono nei decenni successivi, anche fuori dai confini nazionali, terreno fertile per affermarsi e rappresentare un punto d’incontro tra la cultura e le teorie occidentali con il gusto estetico orientale. Scrivono in proposito i curatori: “la mostra intende illustrare la produzione del Maestro in fecondo confronto con quella di alcuni tra gli artisti che, seguendo le sue orme, dettero vita a nuove linee, forme, equilibri di colore all’interno del tradizionale filone dell’ukiyoe. Hokusai ha esplorato soggetti di ogni tipo: dal paesaggio alla natura, animali e fiori, da ritratto di attori del teatro kabuki a quello di beltà femminili e guerrieri fino alle immagini di fantasmi e spiriti e di esseri e animali semileggendari. Era uno sperimentatore che variava formati e tecniche: dai dipinti a inchiostro e colore su rotolo verticale e orizzontale, alle silografie policrome di ogni misura destinate al grande mercato, fino ai più raffinati “surimono”, utilizzati come biglietti augurali, calendari per eventi, incontri letterari, cerimonie del tè, inviti a teatro. I volumi dei “Manga” raggruppano centinaia di schizzi e disegni compendiari dello stile innovativo ed eccentrico del Maestro. Stampati in solo inchiostro nero con qualche tocco di vermiglio leggero,rappresentano modelli per ogni genere di soggetto messi a disposizione di giovani artisti e pittori”.

Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni e presentano tanto le opere di Hokusai che quelle di artisti che a lui si sono ispirati, tra questi Keisan Eisen, che, come scrivono i curatori fu: “apprezzato sia in patria sia tra gli estimatori europei di arte giapponese dell’Ottocento per i suoi ritratti di beltà che furono presi a modello anche da Van Gogh. Tra le opere di Eisen – la cui figura artistica è presentata in Italia per la prima volta in questa mostra – è la bellissima e imponente figura di cortigiana che Van Gogh dipinge alle spalle di Père Tanguy nell’omonimo ritratto, pubblicata anche in copertina del Paris Le Japon Illustré nel 1887”.

Katsushika Hokusai: Il Monte Fuji al tramonto, 1843. Dipinto su rotolo. Collezione privata

Katsushika Hokusai: Il Monte Fuji al tramonto, 1843. Dipinto su rotolo. Collezione privata

La prima sezione dal titolo “Meisho”: mete da non perdere” espone due rotoli, mettendoli a confronto, che hanno il Monte Fuji protagonista: il “Monte Fuji all’alba” dipinto da Hokusai 1843 – con un riverbero rosato delle luci dell’aurora con “Veduta del monte Fuji nel piccolo sesto mese’’ realizzato nel 1837 da Totoya Hokkei (1780-1850), allievo di Hokusai che raffigura il monte avvolto da un cerchio nebuloso biancastro con la cima coperta dal cappuccio di neve. In questa sezione sono presenti oltre un album di Hokusai che raffigura le cinquantatre stazioni del Tōkaidō abbinate ad attività quotidiane e mestieri tipici, stampate con minuzia di particolari e pochi vivacissimi colori, anche immagini dei luoghi celebri (meisho) che in epoca Edo godevano di popolarità tale da essere prodotte in serie. Le silografie erano anche in forma di gioco da tavolo come il sugoroku (simile al gioco dell’oca ma in questo caso d’autore) o rilegate in libri o album illustrati in più volumi sulla città di Edo, (Tokyo) sul Tōkaidō e altri luoghi famosi. In questa sezione sono esposte, alternativamente per ragioni conservative, due diverse versioni della “Grande onda”, una proveniente dal Museo d’Arte Orientale “Chiossone” di Genova e l’altra dalla collezione Kawasaki Isago no Sato Museum.

Keisai Eisen: “Totsuka: Masuyama di Matsubaya” dalla serie: “Gioco del Tōkaidō con cortigiane: Cinquantatré coppie a Yoshiwara”, 1825. Silografia policroma, 37,9 × 25,6 cm Chiba City Museum of Art

Keisai Eisen: “Totsuka: Masuyama di Matsubaya” dalla serie: “Gioco del Tōkaidō con cortigiane: Cinquantatré coppie a Yoshiwara”, 1825. Silografia policroma, 37,9 × 25,6 cm Chiba City Museum of Art

Nella seconda sezione: “Beltà alla moda” sono esposte immagini legate al mondo della seduzione rappresentate da raffinati dipinti su carta o su seta nel formato del rotolo verticale da appendere, firmati da Hokusai, da Eisen e dagli allievi più vicini a Hokusai, tra cui Teisai Hokuba, Katsushika Hokumei, Ryūryūkyo Shinsai, Gessai Utamasa. Di Eisen sono presenti alcune “immagini pericolose” – abunae-, così chiamate per la raffigurazione di scene amorose, come per esempio l’album in dodici fogli di grande formato, uno per ogni mese dell’anno.

Katsushika Hokusai: “Il Fuji da Gotenyama presso Shinagawa sul Tōkaidō,” dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji”, 1830-1832 circa. Silografia policroma. Kawasaki Isago no Sato Museum

Katsushika Hokusai: “Il Fuji da Gotenyama presso Shinagawa sul Tōkaidō,” dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji”, 1830-1832 circa. Silografia policroma. Kawasaki Isago no Sato Museum

Nella terza sezione: “Fortuna e buon augurio” sono esposti alcuni surimono di Hokusai di grande formato orizzontale che raffigurano alcune delle stazioni del Tōkaidō, accanto a surimono di Eisen,realizzati invece nel piccolo formato quadrato, che rappresentano località ma soprattutto oggetti scelti per il loro valore simbolico e benaugurale legati ad un preciso momento dell’anno, della stagione, delle festività e delle credenze popolari. Per la prima volta sono mostrati undici rotoli dipinti di una serie di dodici, firmati da Hokusai, con figure di saggi e immortali, oltre a figure del repertorio del teatro kyōgen.

Nella quarta sezione; “Catturare l’essenza della natura”, sono messi a confronto due dipinti di Hokusai di medesimo soggetto – la tigre e il bambù – uno del 1818 e uno del 1839. Interessante il confronto tra gli stili di Hokusai e di Eisen nella resa di un identico soggetto: una carpa.

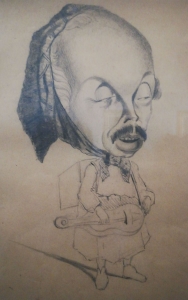

Nella quinta sezione: “Manga e manuali per imparare” oltre ai famosissimi manuali di Hokusai stampati con il solo contorno nero-grigio e qualche tocco di vermiglio leggerissimo, sono esposte alcune pagine del Libro illustrato. “La borsa di broccato”, una raccolta di motivi decorativi ad uso per gli artigiani, realizzati da Eisen nel 1828.

All’inaugurazione non era disponibile il catalogo. E’ augurabile, data l’importanza di questa rassegna, che nel frattempo si sia provveduto a stamparlo.

Roma: Museo dell’Ara Pacis Lungotevere in Augusta, Roma, fino al 14 gennaio 2018 tutti i giorni ore 9.30 – 19.30 – 24 e 31 dicembre ore 9.30 – 14.00. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Biglietto d’ingresso per la sola mostra: 11€ intero; 9€ ridotto + prevendita € 1. Gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente. Informazioni e notizie tel. 060608 sito web www.arapacis.it – www.museiincomuneroma.it – www.hokusairoma.it www.facebook.com/hokusairoma – www.instagram.com/hokusairoma – www.twitter.com/museiincomune – #HokusaiRoma

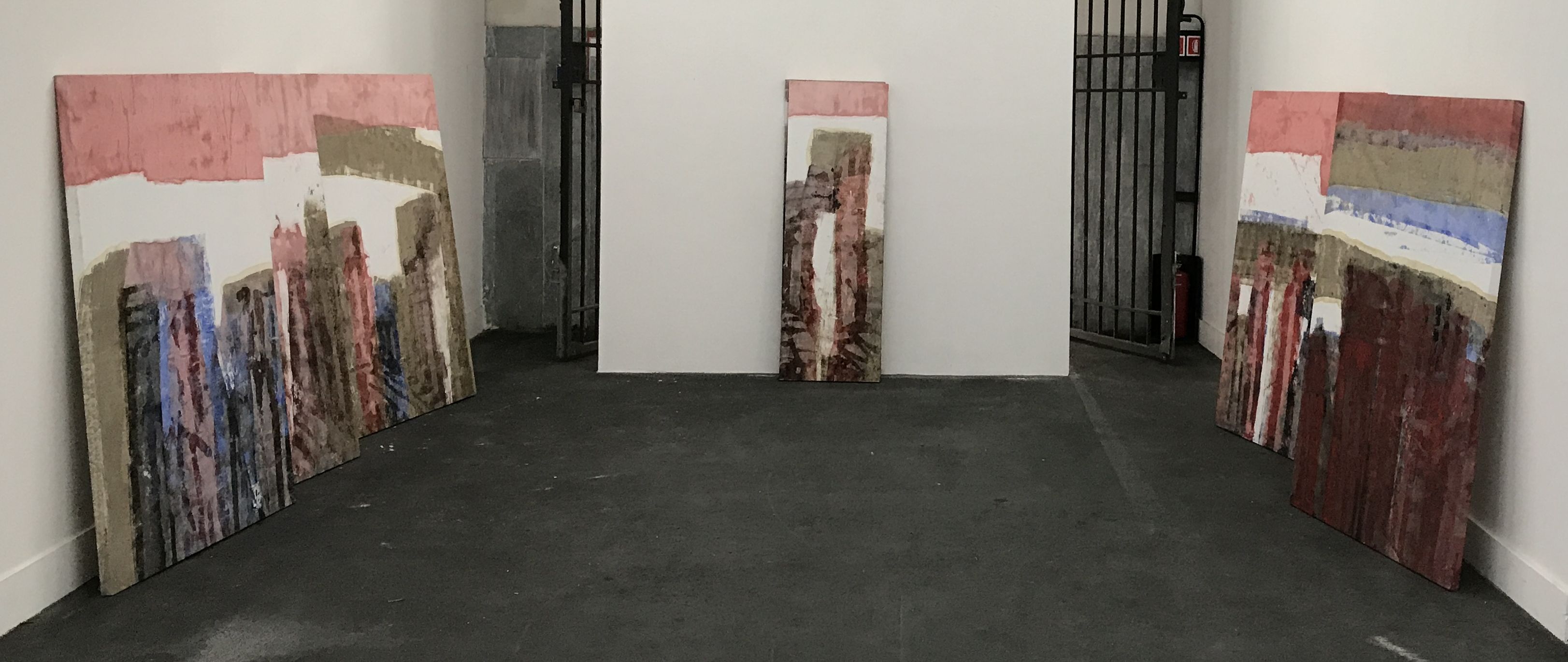

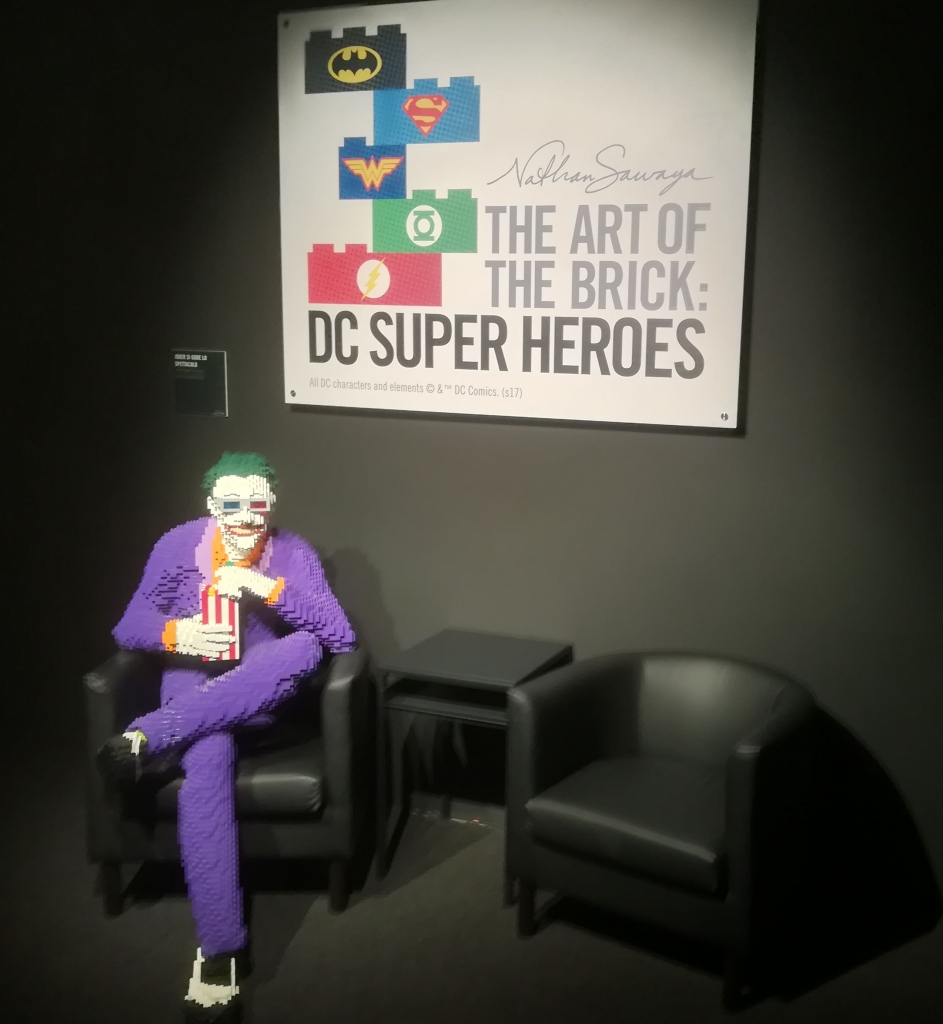

Un personaggio, forse l’autoritratto dello stessp Nthan Sawaya, accoglie il visitatore all’ingresso della mostra e lo invita a sedere nella sedia di fianco per un selfie e a scambiare due parole con lui.

Un personaggio, forse l’autoritratto dello stessp Nthan Sawaya, accoglie il visitatore all’ingresso della mostra e lo invita a sedere nella sedia di fianco per un selfie e a scambiare due parole con lui.